Edu (エデュ)Vol.1:医学の歴史と未来へのまなざし

医学の歴史〜祈りから科学へ、そして「人間」の回復へ〜

医学部を目指す皆さんにとって、医学とは「最先端の科学」に見えるかもしれません。確かに、現代の病院には高度なMRIや手術ロボット、遺伝子解析装置が並んでいます。しかし、私たちが現在「当たり前」だと思っている「病気を科学的に分析して治す」というスタイルは、人類の長い歴史の中で見れば、実はごく最近確立されたものに過ぎません。

これから医師という終わりのない旅に出る皆さんに、まず知っておいてほしいこと。それは、先人たちがどのように病と闘い、今の医学を築き上げたのか、そして今、医学はどこへ向かおうとしているのかという「大きな地図」です。

第1章:祈りと経験の時代

〜シャーマニズムからヒポクラテスへ〜

人類が誕生したその瞬間から、病気や怪我は存在しました。太古の昔、人々にとって病気は恐怖そのものでした。なぜ熱が出るのか、なぜお腹が痛くなるのか、その原因が全くわからなかったからです。 そのため、古代の医療は「呪術」や「宗教」と不可分でした。病気は「悪霊の仕業」や「神の罰」と考えられ、治療を行うのは医師ではなく、シャーマン(祈祷師)や僧侶でした。祈り、踊り、あるいは頭蓋骨に穴を開けて悪霊を追い出そうとする(穿頭術)など、現代から見れば非科学的な行為が「医療」だったのです。

しかし、その一方で、人類は経験的な知恵も蓄積していきました。「この草を噛むと痛みが引く」「傷口を洗うと治りが早い」といった経験則です。これが薬学の原始的な始まりです。

この流れを大きく変えたのが、古代ギリシャのヒポクラテス(紀元前460年頃 – 紀元前370年頃)です。「医学の父」と呼ばれる彼は、病気を神々の呪いから切り離しました。「病気には自然的な原因があり、自然の法則に従って治療すべきだ」と説いたのです。彼は患者を徹底的に観察し、食事や環境の改善を重視しました。 「医師は自然の治癒力を助ける助手である」という彼の態度は、2000年以上経った今でも医師倫理の根幹(ヒポクラテスの誓い)として生き続けています。

第2章:人体の中へ

〜外科手術と解剖学の夜明け〜

中世に入ると、宗教的な制約から医学の進歩は一時停滞しますが、ルネサンス期に再び大きな転換点を迎えます。「人体の中はどうなっているのか?」という純粋な探究心の爆発です。

アンドレアス・ヴェサリウス(1514-1564)は、それまで信じられていた古い解剖図の誤りを正し、自らメスを握って人体解剖を行いました。彼の著書『ファブリカ(人体の構造)』は、正確な解剖図によって医学に革命をもたらしました。 また、アンブロワーズ・パレ(1510-1590)は、戦場で多くの負傷兵を治療する中で、それまで行われていた「傷口を焼いて止血する」という残酷な方法を改め、血管を結んで止血する方法(血管結紮法)を広めました。彼は「我包帯し、神これを癒し給う(私が処置をし、神が治してくださった)」という有名な言葉を残しましたが、これは外科医としての謙虚さと、自然治癒力への敬意を表しています。

こうして医学は、「外から祈るもの」から「中を見て、物理的に介入するもの」へと進化していきました。しかし、まだこの段階では、医学は「職人の技」や「博識な学者の知識」の域を出ていませんでした。

第3章:『臨床医学の誕生』

〜「まなざし」の転換〜

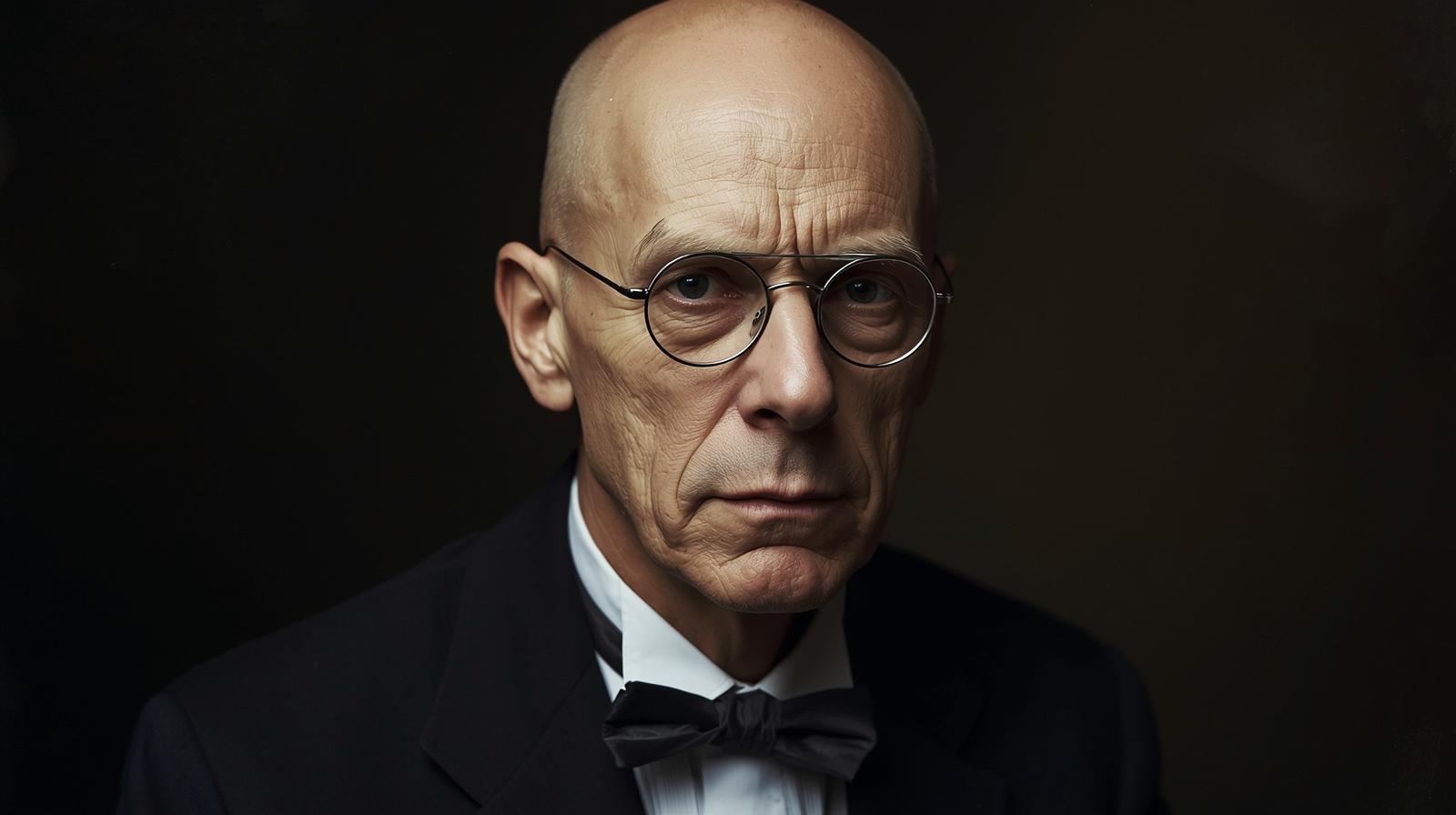

ここからが、現代医学に直結する最も重要な話です。 18世紀末から19世紀にかけて、医学に決定的なパラダイムシフトが起こりました。この変化を鋭く分析したのが、20世紀のフランスの哲学者ミシェル・フーコー(Michel Foucault 1926年10月15日 – 1984年6月25日)です。彼は1963年の著書『臨床医学の誕生』の中で、近代医学がどのように成立したかを論じました。

フーコーによれば、近代以前の医学は「図表の医学」でした。医師は患者の話(物語)を延々と聞き、「熱がある」「咳が出る」といった症状を分類表に当てはめて診断していました。「あなたの病気は何か?」と問い、患者の語る人生や生活の中に病の位置づけを探していたのです。

しかし、フランス革命後のパリで、病院(クリニック)の役割が劇的に変わります。フーコーはこれを「医学的まなざし(ルガール・メディカル)」の誕生と呼びました。

医師の問いは、「どうしましたか?(What is the matter with you?)」から、「どこが痛いのですか?(Where does it hurt?)」へと変わりました。

これは非常に大きな変化です。医師は患者の「語り」よりも、身体の「内部」に関心を向けるようになったのです。聴診器で胸の音を聴き、打診し、触診し、そして死後は解剖によって病変(臓器のどこが悪かったか)を確認する。 フーコーは、これを「死が生を照らし出す」と表現しました。解剖によって得られた死体の知識(病理学)が、生きている患者の診断に応用されるようになったのです。

この「まなざし」によって、医学は客観的な「科学」へと昇華しました。患者の体は、個人的な物語を持つ主体から、観察と分析の対象(オブジェクト)としての「客体」へと変化したのです。これにより、医学は飛躍的な進歩を遂げました。病気の原因を臓器や細胞レベルで特定し、対症療法ではなく原因療法が可能になったのです。

第4章:近代医学の限界

〜「病気を見て人を見ず」の功罪〜

フーコーが指摘した「医学的まなざし」は、現代の私たちに多大な恩恵をもたらしました。感染症の原因菌を特定し、がん細胞を手術で取り除き、詰まった血管をカテーテルで広げる。これらはすべて、身体を精巧な「生命システム」とみなし、機能不全に陥った臓器や組織を的確に治療するという近代医学的アプローチの成果です。

しかし、このアプローチには限界もあります。よく言われる「病気を見て人を見ず」という批判です。

検査データや画像診断があまりにも発達したため、医師はパソコンの画面(データ)ばかりを見て、目の前にいる患者さんの顔を見なくなる現象が起きています。 「検査数値は正常です。だから異常はありません」と医師に言われても、患者さんは「でも、痛いんです、苦しいんです」と訴える。ここに、科学としての医学(客観的真実)と、患者の体験する病(主観的真実)の乖離が生まれます。

また、現代社会で増えている「生活習慣病」や「精神疾患」、「老年期のフレイル(虚弱)」などは、単に一つの臓器を修理すれば治るというものではありません。患者さんの生活背景、家族関係、価値観、経済状況など、フーコーが指摘した「臨床医学の誕生」以前の医学が見ていたような「物語」全体を見なければ、解決できない問題が増えているのです。

私たちは今、科学としての鋭い「分析のまなざし」を持ちつつ、失われてしまった「全人的なまなざし」をどう取り戻すかという、難しい局面に立たされています。

第5章:未来の医学へ

〜Cogito(コギト)を共有する医師として〜

では、これからの医学、そして皆さんが活躍する未来の医療はどうあるべきでしょうか?

一つの鍵は、逆説的ではあるかも知れませんがテクノロジーのさらなる進化にあります。AI(人工知能)の登場です。 膨大な医学論文を読み込み、画像データから微細ながんを発見し、最適な薬剤を提案する。そうした「知識」と「分析」の領域において、AIは人間を凌駕するかも知れません。またフーコーの言う「医学的まなざし(客観的な分析)」の究極形は、AIが担う部分があるかも知れません。

そうなった時、医師にしかできない仕事とは何でしょうか?

それはAIが弾き出した最適解を目の前の「その人」の人生にどう当てはめるかを共に考え、悩み、決定するプロセスです。 「手術をすれば生存率は上がるが、声は失うかもしれない。歌うことが生きがいであるこの患者さんにとって、何が本当の幸福なのか?」 このような問いには、正解のデータはありません。必要なのは、患者さんの痛みや不安に共感し、その人の自身の物語(ナラティブ)を理解しようとする人間性です。

デカルトは「我思う、ゆえに我あり(Cogito, ergo sum)」と言いました。人間は単なる自動機械ではなく、意識を持ち、悩み、意味を求める存在です。 未来の医師には、科学者としての冷徹な論理性と、哲学者や文学者のような温かい想像力の両方が求められます。

エピローグ:私たちは医学をどう学ぶか

医学部合格を目指して学ぶ皆さんは、まずは生物や化学、英語といった教科を一生懸命に学ぶでしょう。それは医学の基礎となる不可欠な「科学の言語」です。 しかし、受験勉強の合間に、ふと想像してみてください。 将来、皆さんが白衣を着て診察室に座った時、目の前に現れるのは「偏差値」でも「練習問題」でもありません。不安を抱え、助けを求めている生身の人間です。

医学の歴史は、人類が「病」という不条理に立ち向かってきた知性のリレーです。シャーマンの祈りから始まり、ヒポクラテスの観察、ヴェサリウスの解剖、そしてフーコーが解き明かした臨床医学の誕生を経て、バトンは今、AI共存時代の新しい医療へと渡されようとしています。

そのバトンを受け取ったとき、膨大な医学知識の海に溺れることなく常に「なぜ、何のために学ぶのか」という問いを持ち続けることになるでしょう。受験勉強の苦しい日々は、単なる受験対策の時間ではなく良き医師になるための助走期間となるでしょう。