当WEBサイトは、医学部で学ぶ学生や医師を志す皆様に向けて、医学教育・臨床実習・医療制度・将来のキャリアなどに関する情報を発信しています。

本サイトでは、入学後の学びや社会で求められる医師像、医療の現状などを中心にお届けしてまいります。

新着記事一覧

- 2025年12月29日

- 2025年12月27日

- 2025年11月25日

- 2025年11月22日

- 2025年11月21日

- 2025年9月29日

- 2025年9月2日

- 2025年8月26日

- 2025年7月19日

- 2025年7月1日

医師を取り巻く時代の変化と医学教育の今

- 平成20年(2008年)のリーマンショックに発した世界規模の金融危機以降、社会全体で「安定」や「専門資格」への関心が高まりました。

とくに医療分野では、2025年問題(令和7年)と呼ばれる団塊世代の後期高齢化により、医療需要や医師の役割の拡大が見込まれています。 - こうした社会的背景のもと、医師という職業が果たすべき役割や、医学部教育の在り方も大きく変化しています。

平成30年(2018年)の東京医科大学の問題を契機に、公正な入試や多様な人材育成、そして医師の働き方改革が全国的に議論されました。 - その結果、令和以降の医学教育では「知識の習得」に加えて、倫理観・多職種連携・社会への理解が重視されるようになっています。

医学部の授業や臨床実習においても、地域医療やチーム医療を意識した教育プログラムが拡充され、医学生が“社会の中の医療者”としての視点を身につける機会が増えています。

医師としての資質を問われる試験と教育の変化

医師という職業は、人と直接向き合う仕事であり、その資質を判断するために多くの大学で小論文や面接試験が導入されています。

全国の医学部の中で唯一面接を行っていなかった九州大学も、令和2年度(2020年度)の入試より面接を課すこととなりました。

また、学科試験科目も大学ごとに特徴があり、たとえば九州大学では理科で化学と物理が必須。

一方で、島根大学や宮崎大学など一部の大学では英語・数学の2科目のみで受験が可能な場合もあります。

私立大学でも試験科目に違いがあり、東海大学医学部では理科1科目、昭和大学では令和3年から数学と国語の選択制が導入されています。

このように、大学ごとに求める学生像が異なるため、入試制度の変化や大学の教育方針を理解することは、入学後の学びやキャリア形成を考える上でも重要です。

医学部定員と地域医療をめぐる動き

平成9年(1997年)の閣議決定で医学部定員は一時的に7625人に抑制されましたが、平成16年(2004年)に始まった新研修医制度により、地域・診療科による医師の偏在が深刻化しました。

( 厚生労働省ホームページ 新制度創設までの経緯 )

そのため平成20年(2008年)から定員増が始まり、平成22年(2010年)から平成30年(2018年)までは臨時定員を含めて9420名まで拡大しました。

令和2年(2020年)からは9330人となり、専攻医制度によって地域医療を支える体制が進められています。

( 厚生労働省ホームページ 2020年度専門研修プログラムに対する厚生労働大臣からの意見・要請案 )

この流れは、将来の医師としてどのような地域・分野で貢献できるかを考えるきっかけにもなるでしょう。

本サイトの目的と情報発信の方針

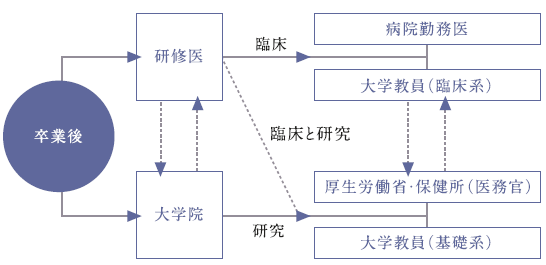

本サイトでは、医学部での学び・臨床実習・医療制度・キャリア形成など、「入学後」に焦点を当てた情報を掲載しています。

一方で、受験対策や志望校選びなど、入学前の受験生向け情報は姉妹サイト医学部情報発信サイト|プレメディにて掲載しています。

両サイトを通じて、「医学を学ぶ前」と「学んだ後」をつなぐ情報プラットフォームとして、医療を志す皆様を応援してまいります。